Septiembre 2019.

La aspergilosis aviar es principalmente una enfermedad respiratoria que afecta a todo tipo de aves y que está causada mayoritariamente por Aspergillus fumigatus. Factores como la presencia abundante de conidios en el ambiente, la afectación del sistema inmunitario por stress, entre otras causas, y el especial tracto respiratorio que presentan estos animales, los hacen más susceptibles a la infección por esta especie.

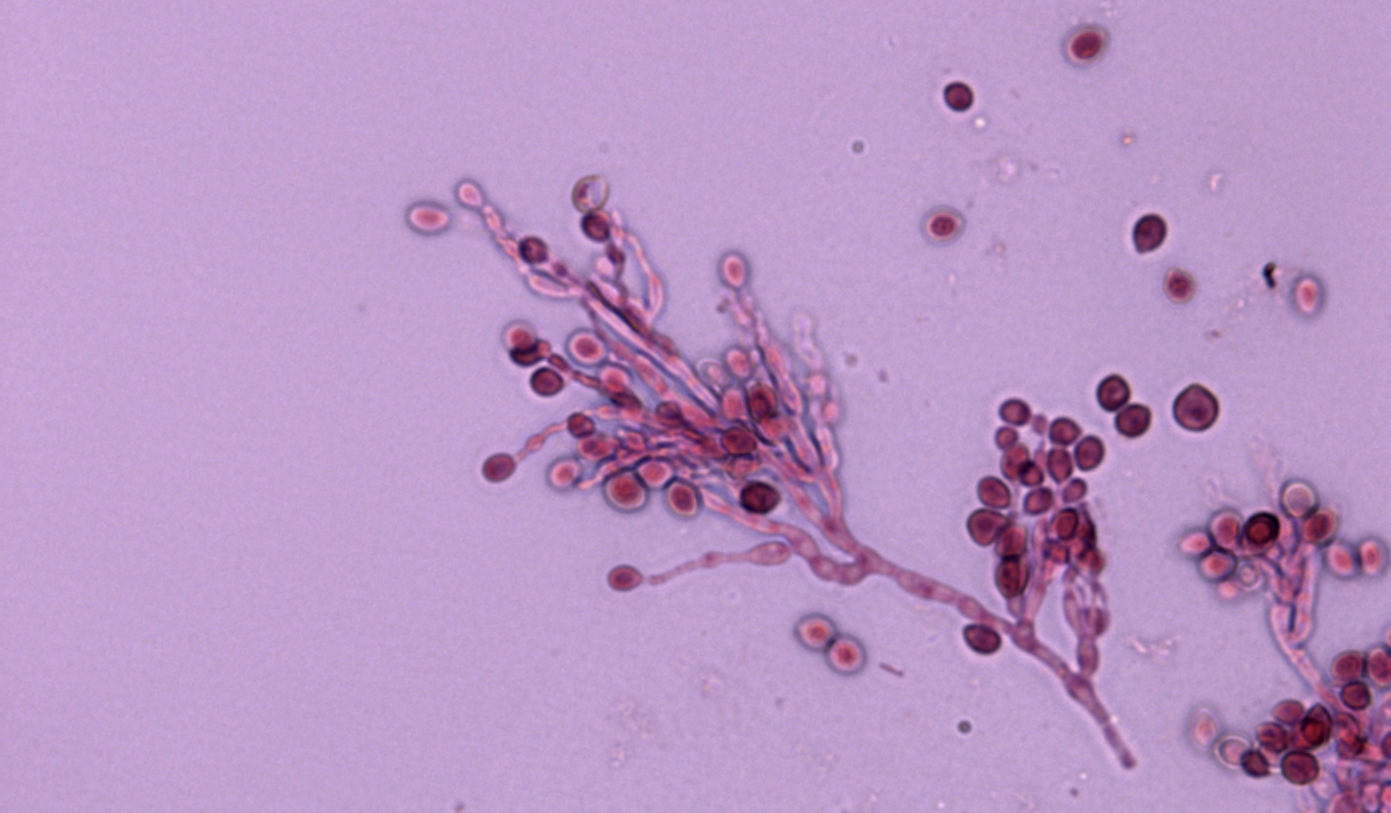

En avicultura, los sistemas intensivos de producción pueden llegar a favorecer algunas de estas situaciones si las condiciones de manejo e higiene no son las adecuadas. Son críticas las cámaras de incubación de huevos, las salas de nacimiento y la calidad de las yacijas utilizadas para los pollitos. En estas instalaciones se pueden llegar a concentrar a una elevada cantidad de conidios que presentan diámetros de unos 2-3 micrómetros en el caso de A. fumigatus, siendo de los más pequeños que nos podemos encontrar en las especies de Aspergillus.

Una de las principales vías de entrada de los conidios en las incubadoras son los huevos contaminados. Las esporas presentes en la cáscara pueden penetrar al interior del huevo por finas grietas presentes en la misma, y encontrar las condiciones óptimas de cultivo para generar millones de nuevos conidios en pocas horas. Los conidios de A. fumigatus se mantienen y pueden incrementarse rápidamente en una amplia gama de condiciones, pero sobre todo en materia orgánica como la yema de huevo, cajas de cartón, serrín, viruta, paja troceada y residuos de pienso, que se pueden encontrar en distintas salas utilizadas en la producción avícola. Además las condiciones de alta humedad y temperatura (37-45°C) que se dan en estas instalaciones favorecen el crecimiento de esta especie termófila.

Los pollitos aspiran estas esporas y debido a su pequeño tamaño llegan fácilmente a pulmones y sacos aéreos causando la forma aguda de la enfermedad. Esta forma es la responsable del aumento de mortalidad observada en los primeros días de vida de los pollitos. En las aves infectadas, los sacos aéreos y los pulmones suelen presentar nódulos blancos o amarillentos e incluso placas micóticas verdosas características de esta especie. Las formas subagudas y crónicas se detectan en aves de mayor edad y la infección puede llegar a diseminarse a otros órganos.

En contraste con lo que ocurre con los aislamientos realizados en otros animales o en el hombre, en aves de corral e instalaciones dedicadas a su producción, de la sección Fumigati, sólo se aíslan cepas de A. fumigatus sensu stricto. Aunque no existen muchos estudios sobre este tema, no se han detectado especies crípticas próximas a esta especie (ver blog julio 2019). En un estudio realizado con 175 cepas procedentes mayoritariamente de aves de corral de Francia y China, todas fueron identificadas como A. fumigatus [Wang et al. 2014]. Ninguna de las cepas estudiadas fue considerada resistente al itraconazol. Si bien el tratamiento con antifúngicos no se practica en estos sistemas de producción, si se pueden utilizar determinados azoles para la desinfección de las instalaciones, y/o la prevención de algunas micosis. Por lo tanto, tiene importancia conocer el riesgo potencial de aparición de cepas resistentes relacionadas con la producción avícola, ya que la resistencia a antifúngicos en cepas de A. fumigatus de origen clínico y ambientales es un problema emergente.

Diversos antifúngicos triazólicos (p.e. itraconazol, voriconazol) se recomiendan como fármacos de elección en el tratamiento y la profilaxis de la aspergilosis en humanos, siendo el factor principal de la selección de cepas resistentes en A. fumigatus. No obstante, también se han detectado numerosas cepas resistentes de esta especie que se relacionan con el uso masivo de numerosos fungicidas triazólicos en agricultura para prevenir y controlar diversas enfermedades en cereales, frutas, legumbres y plantas ornamentales [Chowdhary et al. 2013]. No sabemos si esto mismo acabará ocurriendo en las explotaciones avícolas donde A. fumigatus sigue prevaleciendo.